何の秘密もコツもない極めてシンプルな1台

text:Kazuhiro NANYO

photo:Daisuke HIRAI / ALPINE

2018年初頭よりチーフエンジニアを務めるジャン・パスカル・ドース氏は、ルノー・スポールで経験を積み、R26やR26.Rなどメガーヌ2の過激バージョンを手がけた他にも英国でルノーF1の開発に携わり、アルピーヌでは2012年から2014年にかけて開発初期の車両コンセプトを担当した、張本人。プライベートでは1971年式A110を所有するアルピーヌ・ファナティックでもある。

「15歳の頃、ラリーで活躍するA110に強い印象を受けて、21歳の時、バイト貯金で入手したんです。それから10年かけてレストアして、もう30年以上のつき合いになります。社内の人たちも周知の話ですから、アルピーヌ復活計画が立ち上がった時、自薦ではなく、車両コンセプトを練る仕事につけてくれたんです。ありがたいことです」

ジャン・パスカル・ドース氏と、彼の愛機である21歳の時に購入した1971年式のA110 1300。(photo:JEAN-PASCAL DAUCE)

まさにカーガイとして肌感覚で旧A110を知る、プロのレースエンジニアである彼は、新しいA110のエンジニアリングパッケージについて、こう語る。

「ある意味、何の秘密もコツもない、きわめてシンプルな1台です。シンプリシティが開発の金言でしたから、無駄に複雑なものを備えないことで、エンジニアリング自体がシンプルなのは無論、それを素直に応用できました。

比較ですが、R26.Rの時はFFの市販車ベースとあって、マスをどうコントロールしてドライビングパフォーマンスに繋げるか? そういう手法でした。A110にとって軽量さはDNAですから、シンプリシティはクルマの方向性の上で決定的でした。迷わず、この方向でやり遂げるという意味でもです」

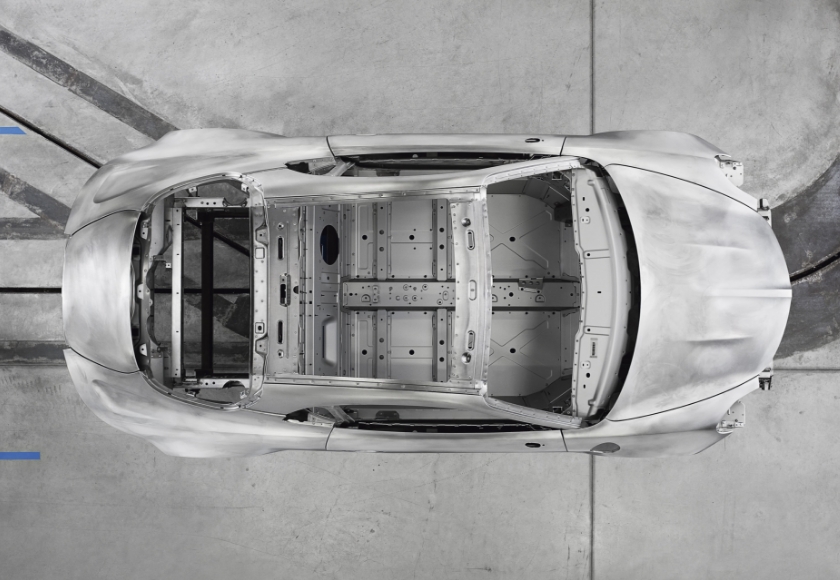

ドース氏いわく、アルミニウムボディに、Aアームのような鍛造部品まで、全パーツの96%がアルミニウムという選択は、決して革新的でも何でもないという。

「リベット留めと接着材によるタブシャシーは、すでに採用例はありました。軽さだけを追求するならカーボンモノコックを選ぶべきでしょうし、Aアームなどもコストを意識したら鍛造アルミではなく、スチール製で軽くする方法もなくはない。でも、それでは我々の望んだクルマの方向性に合致しません。取捨選択による中味のあるテクノロジーという、一貫性が失われてしまうのです。

むしろA110の革新的な点は、量産車でありながら1日あたり25台という、手仕事のクオリティを保つにも、我々の目指す立ち位置に適したスケールを見つけたこと。ボディ組立てラインの設備はインダストリアルですが、その工程を完了させるためのリベット留めと窯で焼く作業はアナクロでさえあります」

それにしても、今日の厳しい欧州の衝突安全基準などから往年のA110と同サイズは元よりありえなかったが、エンジン搭載位置やボディ外寸はどのように決められたのだろう?

「もちろんオリジナルA110はRRで、リュックサックを背負ったような重量配分による、刺激的なオーバーステア傾向のハンドリングがアルピーヌのラリー伝説に寄与していることは確かです。でもRRは1960年代のソリューションで、当時のドライビングスタイルといえばリアのスライドをカウンターステアでねじ伏せるものでした。

でももし、ベルリネットがMk-2、Mk-3と進化を続けていたのなら、どこかでミッドシップを採用していたはずです。過去はリスペクトしても、コピーのためのコピーをしたら、物足りないかやり過ぎに陥ります。ハンドリングや挙動自体、新型の方が優れているのは当然ですが、ピーキー過ぎない扱いやすさの点でも、格段の進歩を感じられるはずです」

重量物はできるだけ前後オーバーハングから削って、燃料タンクも残量に関わらずハンドリングが変化しないよう、ホイールベース内に収められた。43リッターという容量は、少なすぎないか? と問うと、「少ないのではなく(適性という意味での)ジャストです」と、氏は胸を張る。

「実は当初、全長4mで構想していたのですが、最終的に4m18cm(欧州値)となりました。伸びた分は、室内ヒーター用コアのためですね。フロントウインドースクリーンやシート、乗員の着座位置や重心、エンジンの搭載位置を考えた時、エアコンと乗員を重ねることも、今どきエアコンレスのクルマを市場に送り出すことも、できません。

スパルタン一辺倒ではなく、乗員の手元のエルゴノミーや、トランク容量も含む日常性と使い勝手を慮った、”快適性のための意志”が宿ったパッケージングです。シートへの乗降アクセス性は、市販車である以上、乗り手に対する一種の礼儀だと思っています」

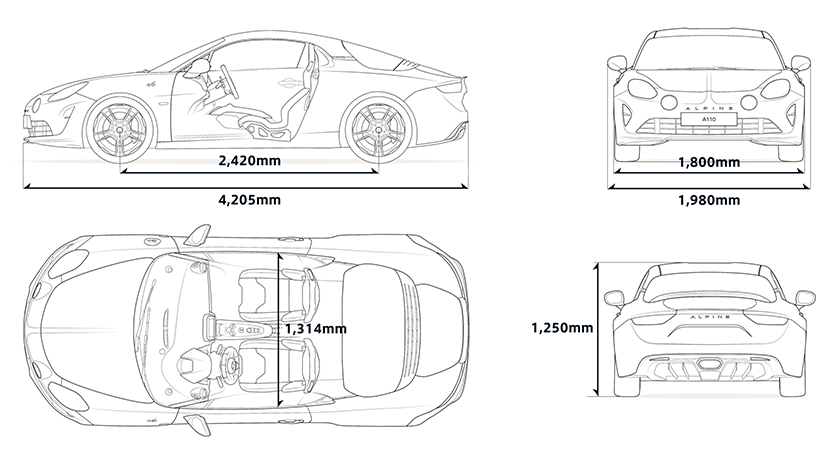

全長4205mm、全幅1800mm、全高1250mmとなるA110は、現代のスポーツカーとしては非常にコンパクトな部類に入る。

スポーツカーで最も難しいことは、乗った印象として、速いとか、すごくパフォーマンスが高い云々より、「乗りやすい」といわれるクルマを作ることだと、ドース氏は強調する。

「バネ上に載っているものがそもそも軽量なところに、前後ダブルウィッシュボーンで懸架して、4輪がわりと自由に動くようにすること。これも先に申し上げた、中味あるテクノロジーの一部ですね。足まわりの方向性というよりは、軽いからショックアブソーバーを固めなくてもボディのロールコントロールが上手くいくし、結果、乗り心地もよくなった。秘密がない、というのはこういうことなんです」

ただし実際のセッティングに至るまで、シミュレーションは山ほどこなし、テストドライバーによる走り込み量も多かったとか。

「2013年に初の試作車を試した時は、30km/hの段差越えでも満足のいくものではなかった。2度目に試した時は100mほど走ったところで、これは走り込んだらよくなるという素性のよさ、手応えが感じられました。走り込み量が多かったのは、数値向上を追い求めるのではなく、ドライビングプレジャーを得られる方向という感覚軸のセッティングを重視したからです」

開発は数値向上を追い求めるのではなく、ドライビングプレジャーを得られる方向という感覚軸のセッティングを重視した。

もっと攻撃的なスポーツカーにしたければ着座位置ごと全体を下げればいい、そういう極端にふる方が断然簡単だと、ドース氏は事もなげに言う。

「幸い、酷い批判は今のところ聞いていませんが、乗りやすさを創り出した上で、ドライビングプレジャーと両立させることが目標でした。ですが、0-100m加速は何秒? とか、パフォーマンスのための筋肉じみたギミックを気にする顧客層の方を、アルピーヌが最初から向いていないことは確かです。アルピーヌが旧型から持つ"控えめさ"は、フランス的なスポーツ観の反映だと思うのです」

PROFILE:JEAN-PASCAL DAUCE

アルピーヌA110チーフエンジニア

ジャン・パスカル・ドース

航空業界でエンジニアのキャリアをスタートさせた後、ルノー・スポールへ。メガーヌ2のR26やR26.Rなどを手がけ、英国ではルノーF1の開発に携わる。アルピーヌでは2012年から2014年にかけて開発初期の車両コンセプトを担当。2014年からはルノー・スポール・テクノロジーのディレクターとしてRS01など、クライアント部門も経験した。往年のA110を30年以上所有するアルピーヌ・ファナティックでもある。